「FX分散投資の魅力:利益追求とリスク分散(レバレッジ編 第3部: 戦略とリスク管理)」

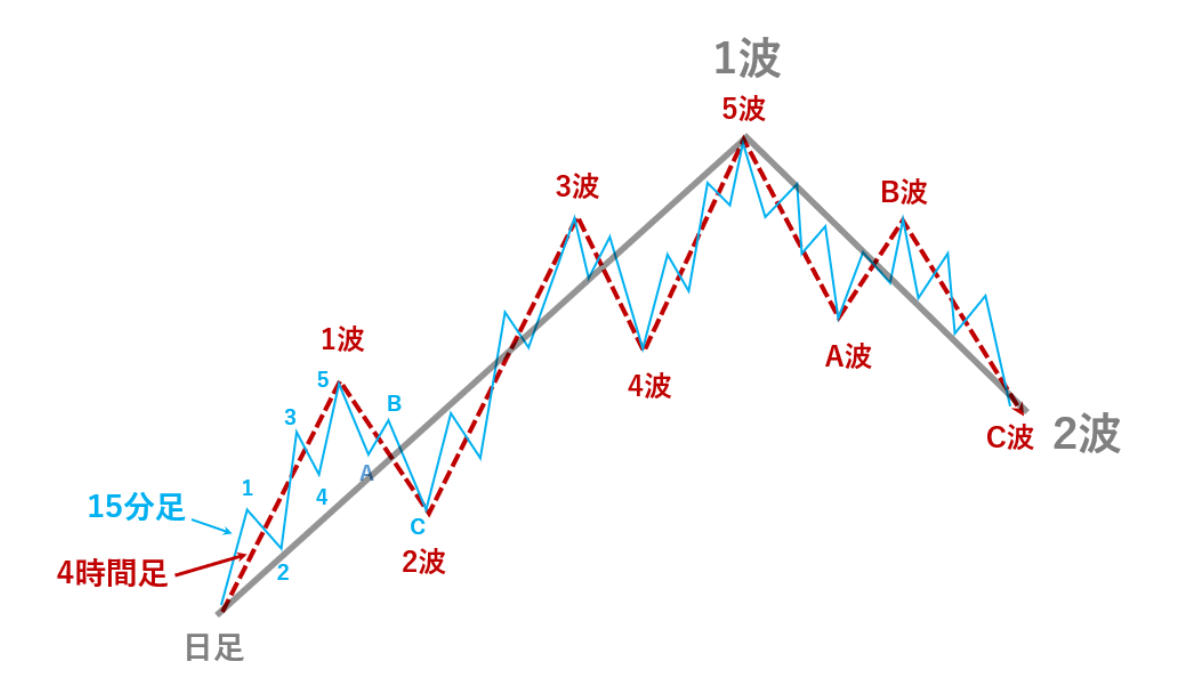

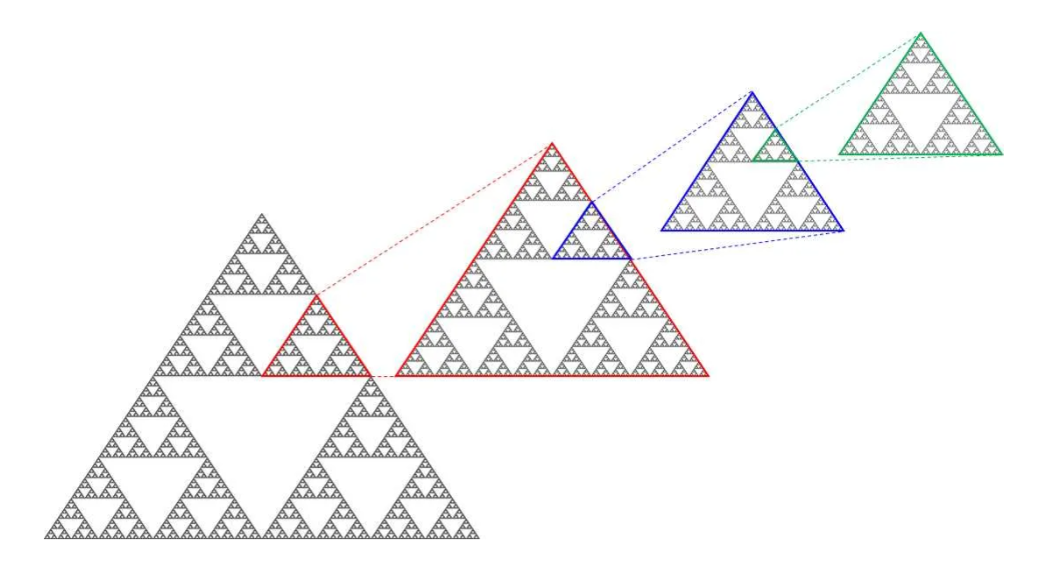

こんにちは、黒猫5×5です。前回の記事の最後で、フラクタル構造とボラティリティの関係について解説しました。今回はそれを実際に確認してみます。

*確認するのは、ボラティリティの高さである、急騰や急落時の幅だけに重点を置きます。

まず、前回書いたことを振り返ります。

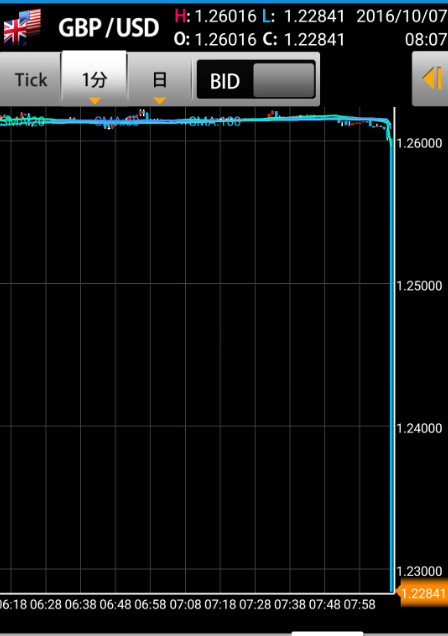

1分足や5分足といった短い時間軸では、スピードが速い動きを観察することが日常的です。また、1時間足で300~400pipsの動きが見られるのも珍しいことではありません。

さらに、大暴落が発生し、4時間足や日足で下落が続く場合、その動きは勢いよく一方向に進むことが予測されます。(1000Pips一瞬にして行ってしまうのは、地政学リスクや天変地異リスクなどではありえます)

*例えば、1分足や5分足での急激な変動が、1時間足や4時間足においても同様のパターンで現れることがあるため、短期的な動きから長期的な動きを予測することが可能です。

フラクタル構造がボラティリティを説明する上で非常に有効であることが分かりましたので、そのフラクタル構造を実際に検証してみたいと思います。

実際: (画像は、ネットに落ちていたものを拾ってきました。重宝しています。ありがとうございます。)

2024年7月12日には、159.400付近から157.700付近までの動きが1分足で記録されています。

また、2024年5月2日には、153.200付近から151.100付近までの動きもあります。

さらに、一度の動きで約300Pipsの変動が確認されました。

5分足では、

まとめ、

大体、1分足と5分足は、似たものとして考えた方が良いと思いました。

今回、1時間足で、ドル円が400pipsも動いて来るというボラティリティが見れましたが、1分足でも、幾度か一瞬にして300pipsぐらいは普通に動いて来ていることから、フラクタル構造は、証明されたと思います。

1時間足であれば、もっと動くことが出来そうです。最大一瞬にして、どのくらいまで動けるのかは、過去を遡れば分かるはずです。笑。(1分足、5分足のスキャルピングでトレードをしている人に向けての損切の対処方法も考えましたので、終わりに載せますね。)

*大体、1分足や5分足でいつも動く値幅が分かっていて、移動平均線の半分上から半分下などの幅と、普段10分足15分足プラス30分足まで抜けて来る時にどのくらい値が変動するかなどを前もって知っておくことは、強い味方になり戦略にもできるでしょう。今回は、1分足でも来るときは、300pips超えると分かって貰えたと思うので、損切りの重要性は、全軸トレードするときには、リスク管理が必要だということも分かって貰えたと思います。

--------------------------------------------------------------

「 適切なリスク管理ができない場合、分散投資の効果は十分に発揮されません。例えば、損切りを設定せずに500pipsもの損失を抱えたり、追証が発生したりする状態が考えられます。

レバレッジ1000倍を利用すると、1000円の証拠金で100万円分の取引が可能になります。つまり、99万9千円もの余裕があるのですから、適切な損切りを行うべきではないでしょうか?(5千円でも1万円でも入金して資金を入れればの意味です。)

また、レバレッジ25倍の場合でも、証拠金に余裕があるため、適切な損切りを行うことが重要です。(5万でも10万でも入金して資金を入れればの意味です。)」

【FXでは、少額の資金(証拠金)を口座に預け、それを担保にしてレバレッジを利用し、大きな金額の取引を行います。

たとえば、1000円を入金し、レバレッジ1000倍を使えば、10万円分の取引(0.01ロット = 1,000通貨)が可能 ですが、100pips以内の変動で強制ロスカットとなるため、非常にリスクが高い です。そのため、実際に1000円だけでトレードする人は少なく、最低でも5000円程度の資金を用意する人が多い でしょう。

だからこそ、「資金管理」として損切りを行うことが重要」です。100万円分の取引量があるなら、「全てを失う前に適切に損切りするべき」 というのがポイントです。苦笑】

(1ロット(= 10万通貨) を持つと、

→ 1000円 × 1000倍 = 100万円分の取引が可能

ただし、この場合のロスカットは1pips未満で発生するため、ほぼ一瞬で資金が吹き飛びます。トレードとしては、入れる枚数は不可能です!(MT4には、ポジションが入らないという音と共にエラーが出てくることでしょう。)

それが出来ないという人は、口座の管理さえもできないと思います。

そもそも、利益を得ることしか頭の中にないのだと思います。

そして、マイナスになった瞬間に管理をしなくなるはずです。(SNSでも、前、レバレッジ25倍の証券会社で、口座の資金10万から、全て無くなった画像が映し出され、また今回50万円の資金が全て無くなっている画像が映し出されいるなんて)減って行くときは何もしないのなんて、FXをやる意味がありません。

損切りを置くことで、強制ロスカットや追証を掛けられることを、無縁にすることが出来ます。

管理できないのは、取引量のサイズが大きいのかもしれません。10万円あるのなら、1万~3万ぐらいの利益が得られるようなトレードプランにし、3-5000円前後で損切を置ける手法に切り替えるべきです。

分散投資は、自分が持ちたい通貨ペアーのポジション数の分散も出来るわけです。転換する場所での5pips後からも追加で入れることも出来るでしょう。(共に、利益確定も分散することも出来ます。)

自分が持ちたい通貨ペアーが2つある場合、USDJPYとGBPUSDだとしたら、どちらがロングかショートかまたは同じ向きにするのか分かりませんが、どちらにせよ同じ通貨ペアーをいくつも持つよりは、分散させた通貨ペアーを持つことでリスクが分散されるでしょう。ロット数を抑えての分散が好ましいはずです。

USDJPYとEURUSDを選択した場合は、普段は、ロングとショートをそれぞれ持つと思うのですが、指標に合わせた入りをしてみる、時間をあえて同じ時期には入れず、少しずらして取引をするなどを試みることで、リスクが分散されます。

FXには、スワップ3倍ディーというのもあります。それに上手く乗らずに、相場(チャート)の方向性を見て、適切なポジションを持てるように考慮して、群衆の動きを捉えた取引が出来るようになるでしょう。

第2部では、分散投資が安定収益とリスクコントロールにつながることについて述べました。

また、「トレードの成功は、ロットサイズの適切な設定から始まる」と書きました。

たとえば、35pipsを獲得できる場合、ロットサイズをいくらに設定し、損切りをどの位置に置くかを決めれば、どの程度の利益が得られるのかが明確になります。

一方、50pipsを獲得できる場合は、ロットサイズを抑えつつ、より大きく伸ばせるように試みることも可能です。

自分が今どのくらいの取引量を持っていて、どのくらいの価格値で利確したいかという目標がある場合、ポジション量を優先して増やすよりも、トレードで得られるpipsを伸ばすことに意識を傾ける方が、全てのリスクが大幅に減少します。

(損切りについても3万円までなら許容できるが、7万円まで膨らむと損切りできなくなる場合は、あらかじめ3万円で損切りできるように設定しておくのが良さそうです。)

とも言いました。

口座の資金に対して利益が5倍も10倍もでてしまった時に、慣れていないロット数で挑むより、慣れた額に資金を戻して、また口座資金が5倍、10倍にできるのかを試す方が効率が良い場合もあります。

口座資金を分けて運営してみるのもよい方法かもしれません。一つの口座に資金を置いてトレードをするより、資金を別に移しておいた方が幸いな時もあります。(それは、もしもロットサイズを間違えて打ってしまった時、不幸中の不幸な事態、そのポジションが入ってしまうこともあることでしょう。プラスで直ぐに切り抜けられればいいのですが、もしも1-10pips変動しただけで、7万、10万になってしまう事態になった時、それが切れずに、15-20pipsただただマイナスに進んで行ってしまった時、損切り20万が普通に出来る状態にあるのかが疑問です。悲劇的に30万、40万にマイナスが膨れてしまった時に、

口座資金を少しでも移動して置けばよかったと思うに違いありません。1200万ぐらいに口座がなっていれば、20万、30万、40万くらい切れると思いますが。。。。)

メンタル的に、このリスクコントロール(メンタルコントロール)は、前もって自分の中でルールを作って置くべきです。

普通の人間は、ロットサイズ量を間違えますよー。特に、資金が大きくなった時に、ロットサイズを変えたりした時とかに、多く入ることなど、たまにあります。

早めにリスクがあると気が付いたものは、コントロールが出来るなら、取引サイズ量もそうですが、先に前もって決めて置いた方が良いのです。

資金100万超えたら、50万は出金するなどルールを定めましょう。

FX分散投資の最終章(レバレッジ編 第3部: 戦略とリスク管理)

これまで、分散投資の基本的な考え方と、『リスク管理の重要性』について説明してきました。本章では、利益を追求しながら、いかにリスクを適切に管理するか という視点から、戦略の構築方法を解説します。

これまでの第1部・第2部では、分散投資がリスクを管理しながら安定した利益を確保することを説明してきました。本章では、分散投資の具体的な戦略とリスク管理の方法について、レバレッジを活用した視点から掘り下げていきます。

FXにおける分散投資は、一般的な分散投資とは異なり、以下のような特徴を持ちます:

- 通貨ペアーの選択: 異なる通貨に分散投資することでリスクを分散

- 相関性の考慮: 通貨ペアー間の関係性を利用した戦略

- レバレッジの使用: 小さな資本で大きな取引が可能

- 24時間取引: 世界の市場が常に開いているため、チャンスが多い

- 経済指標の影響: 各国の指標により市場が変動

- 地政学的リスク: 特定国のリスクを回避する手段としての活用

- 金利差の活用: キャリートレード戦略の選択肢

- 流動性の違い: 通貨ごとの市場流動性を考慮した取引

- 取引プラットフォームとスプレッド: 取引コストを考えた運用

- ヘッジ戦略: 他の資産クラスとの組み合わせ

- 取引コストの考慮: スプレッドやスワップポイントの影響を理解

このような要素を踏まえながら、戦略を組み立てていきます。

特に、チャートをどのように見て市場の動きを把握するかについて、実際の例を交えながら詳しく解説していきます。

チャート分析を活用した分散投資の戦略

以前、私は「経済指標の影響・通貨ペアーの選択・相関性の考慮・流動性の違い などは、チャートを見ることで予測が可能である」という考えをお伝えしました。

実際の取引においても、例えば以下のような分析をすることで、戦略的な分散投資が可能になります。

通貨の強弱を比較する

- NZDJPY vs. AUDJPY → どちらの値動きが大きいか

- NZDUSD vs. AUDUSD → どちらの通貨が強いか

強弱関係を分析することで、「今日はNZDの方が動きがよい」といった判断ができます。通貨の強弱チャート(Currency Strength) を活用することで、さらに精度を高めることもできます。

▶ 参考サイト:Currency Strength (https://currency-strength.com/)

これは流動性の違いが影響しているのでしょう。(Currency Strength を確認すると分かるかもしれませんが、通貨ペアの強弱差が小さい状態ではあまり動かない傾向があります。逆に、強弱の差が大きい通貨ペアを選択すると、非常に大きな値動きが発生しやすいことが分かります。

GOLDとAUDUSDは、相関性の考慮が出来ます。USDJPYとEURUSDは普段は逆相関です。

ダイバージェンスを活用した精度の高いトレード戦略

「相関性が崩れたときには、ダイバージェンス(逆行現象)が発生することがあります。

それらの通貨ペアーが逆の動きをしていた場合、ダイバージェンスが発生し、逆方向へ動き始める可能性があります。

ダイバージェンスとは、価格とオシレーター系の指標(例:RSI、MACDなど)の動きが異なる現象のことを指します。

- 弱気のダイバージェンス:価格が上昇しているのに、オシレーターが下落している状態 → 下降トレンドの兆し

- 強気のダイバージェンス:価格が下落しているのに、オシレーターが上昇している状態 → 上昇トレンドの兆し

このように、ダイバージェンスを活用することで、相場の転換点を見極めるヒントになります。」

「ヒントになる」とは、一方方向の動きが終わるタイミングを把握できることを指します。

1時間足で分析すると、価格が一時的に逆方向へどの程度動きやすいのか(例:何pipsの押しや戻しが発生しやすいか)を把握できます。これにより、エントリーや損切りの判断をより精度の高いものにすることが可能です。

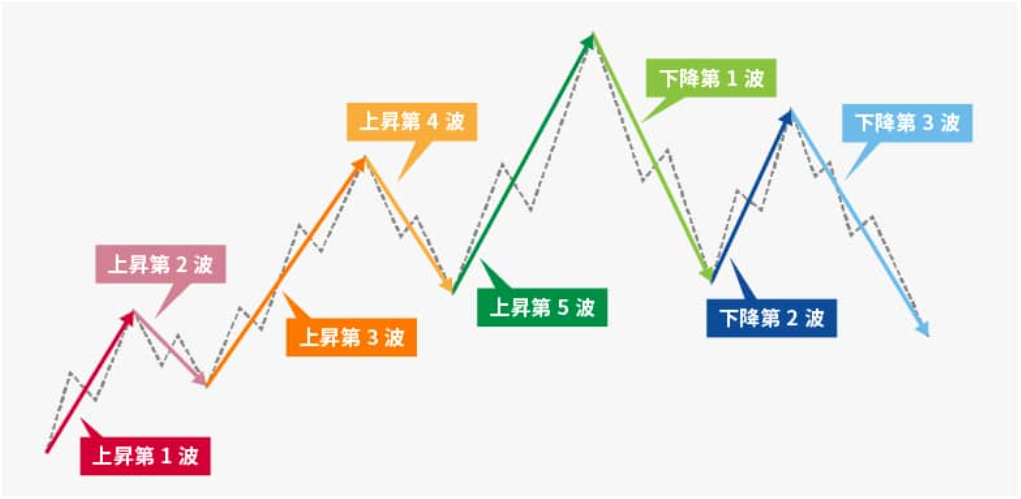

また、ダイバージェンスが解消されずに転換が発生した場合、その後のトレード戦略としては、押し目が来たタイミングでポジションを追加し、順張りの形でポジションを構築していくのが有効です。これは、逆張りから順張りへの移行を狙う手法です。エリオット波動の上昇3波や5波、下降1波や3波なども視野に入れながらイメージすると、より戦略的にトレードを組み立てられるでしょう。実際に、過去のチャートを基に検証してみることをおすすめします。

ダイバージェンスが発生した際は、市場の勢いが弱まっている可能性を示唆しており、トレンドの変化や反転の兆しとして捉えられることが多いです。(私の分析によると、1時間足におけるドル円の押しや戻しの目安は38pips~45pipsの範囲内です。)

経済指標発表時の動きとトレード戦略

経済指標の発表時の価格変動は、多くの場合1時間足や4時間足のボリンジャーバンド内の範囲で収まることが多いです。そのため、事前に1時間足のボリンジャーバンドの範囲を想定しておくことが重要です。

また、もし価格がボリンジャーバンドを抜けた場合、次の目安として4時間足のボリンジャーバンドの範囲までの動きを想定することが有効です。事前にこれらのポイントをチェックしておくことで、急激な値動きに冷静に対応でき、エントリーや利確・損切りの判断がしやすくなります。

このように、事前のシナリオを複数用意し、相場の動きに柔軟に対応する戦略を持つことが重要です。

スワップポイントを活用した賢いトレード戦略

取引コストを考える際、スプレッドやスワップポイントも重要な要素です。特に、スワップポイント3倍デーのような日には、市場のポジションの偏りが顕著に現れます。例えば、ロングポジションを持っていれば通常の3倍のスワップが付き、逆にショートポジションではマイナススワップも3倍になるため、多くのトレーダーがスワップ狙いで一方向にポジションを取る傾向があります。

しかし、もしその通貨ペアーを長く保有したい場合、大衆心理とは逆の動きを考える必要があります。チャートを先に確認し、多くの人がスワップ狙いでポジションを持った後、そのポジションが不利になり後悔し始めたタイミングを狙うのがポイントです。

具体的には、「大衆が乗りに行った後に同じ方向でエントリーするのか?」それとも、「相場が反転すると判断し、大衆の逆ポジションを先に取るのか?」を冷静に見極めることが重要です。

スワップを狙うよりも、チャートの動きを優先し、市場参加者が誤った方向に傾いたタイミングで逆方向のポジションを取ることで、スワップがもらえなくてもトレード自体の利益を狙えます。これはまさに「後出しジャンケンで勝つ」ような戦略であり、市場の流れを読んだスマートなトレードにつながります。

FX戦略の本格的な解説

FXトレードでは、「どこでエントリーし、どこで利益確定・損切りをするのか」が戦略の核となります。

FX取引で成功するためには、自分に最適な戦略を見極めることが重要です。世の中にはさまざまなトレーダーが考案した多くの取引戦略が存在しますが、最終的には誰にでも当てはまる万能な戦略は存在しません。各トレーダーが、自身のトレードスタイルやリスク許容度に合った戦略を見つけ、独自のトレード方法を確立していく必要があります。

例えば、スキャルピングを狙う場合、NY市場のオープン時間を狙うのも有効です。一方で、スイングトレードを行う場合は、大きな流れに沿ったトレードを意識し、テクニカル分析を駆使して適切なエントリーポイントを探ることが重要になります。

市場ごとの特徴と戦略

✅ ニューヨーク市場(NY時間)

NY市場が開くと、多くのトレーダーが参加し、取引量が増加します。特に、市場オープン直後は流動性が高く、価格が大きく動くため、スキャルピングに適した時間帯です。

✅ 東京市場

東京市場は比較的流動性が低いものの、安定した値動きが特徴です。特に、日本円に関連する通貨ペア(USD/JPY、EUR/JPYなど)はスキャルピング向きと言えます。

トレードスタイルに応じて、好みのタイムフレームやポジションサイズも変わってくるため、自分に合った戦略を見つけることが重要です。

代表的なトレード戦略

1. スキャルピング

スキャルピングは、小さな利益を短期間で積み重ねるトレードスタイルです。

- 主に1分足や5分足を使用し、短時間に何度も取引を行う

- 素早い意思決定と瞬時の判断力が求められる

- 短期間での価格変動に集中できるトレーダー向き

2. ローソク足を活用したトレード

ローソク足の形状や髭を基にトレードを行う方法では、特定のパターンを利用してエントリーポイントや価格の方向性を判断します。

- 代表的なローソク足パターン

- ピンバー

- ハンマー&逆ハンマー

- 包み足

- 代表的なチャートパターン

- ヘッドアンドショルダー&逆ヘッドアンドショルダー

- ダブルトップ&ダブルボトム

- トライアングルパターン(収束後のブレイクアウト狙い)

これらのパターンを活用することで、相場の流れや反転の兆しを見極め、より精度の高いエントリーが可能になります。

3. ライントレード

ラインを活用したトレードでは、チャネルラインや水平線のブレイクを狙う戦略が一般的です。多くのトレーダーが、重要な価格帯のブレイクを狙ってエントリーを行います。

トレーダーが考慮すべきポイント

FXトレードで戦略を立てる際に、特に重要なポイントは以下の3つです。

★ 取引する時間帯(時間)

流動性の高い時間帯(NY時間)か、安定した値動きの時間帯(東京市場)

★ 取引機会の頻度

短期間で何度もエントリーするのか(スキャルピング)

数日~数週間単位でトレードするのか(スイングトレード)

★ 利益確定までの距離感(リスクリワード比)

損益比率(リスク1に対しリワード2以上が理想)

損切りと利益確定のバランスを取ることが重要

まとめ

FXの戦略は、取引する市場・時間・手法を考慮し、自分に合ったものを選ぶことが成功のカギです。どのトレードスタイルにもメリット・デメリットがあるため、自身の得意な戦略を確立することが重要です。

「イコール思考」を取り入れたトレード戦略の構築法

最後に、イコールの関係についてお話ししたいと思います。

シンプルに、物事を「=(イコール)」でつなげて考えてみましょう。

この考え方を使いながら、話を進めていきます。

もしも、あなたがFXを20年続けているのなら何がイコールとして結びつけられますか?

✅ FXを20年続けている = 手法を知っている = トレードの精度が高い

✅ 長年続けられている = 大きな損失で退場していない = 資金管理ができている

✅ ベテラントレーダー = リスク管理が徹底されている = 破産リスクが低い

キリがないほど、イコールで関係性を繋げられると思います。

FX戦略・リスク管理における等価の関係性について考えてみます。

□「損切りをしない」= 「リスク管理ができていない」(リスクの概念)

□「高レバレッジをかけて、ポジション量を増す」= 「リスクも高くなる」(レバレッジの影響とリスク管理)

□「トレンドが強い」= 「一方向に動きやすい」(市場の特徴)

□「ナンピンを繰り返す」 = 「損失が雪だるま式に増える可能性が高い」(リスク管理)

□「証拠金維持率が低い」 = 「ロスカットされやすい」(資金管理)

□「損切りラインを明確に決めている」 = 「長期的に資金を守れる」(リスク管理)

□「証拠金維持率を高く保つ」 = 「ロスカットされにくくなる」(資金余裕の確保)

□「利確ラインを明確に決めている」 = 「安定して利益を確保できる」(利益管理)

□「異なる時間軸でエントリーする」 = 「短期のノイズを避けながら大きなトレンドを狙える」(時間軸の分散)

□「リスクリワードを考えた利確をする」 = 「効率的に利益を伸ばせる」(トレード戦略)

こちらもキリがないほど、イコールで関係性を繋げられます。

これらは、これまで投稿してきた記事の内容と一致していると思います。

✙ 損切りの重要性:トレード成功のカギ:なぜプロは損切りを徹底するのか

☆ FX分散投資の魅力(レバレッジ編)

第1部: 基礎知識 「FX分散投資の魅力: 安全性と利益拡大(レバレッジ編 第1部: 基礎知識)」

第2部: 実践応用 「FX分散投資の魅力: 安全収益とリスクコントロール(レバレッジ編 第2部: 実践応用)」

第3部: 戦略とリスク管理 「FX分散投資の魅力: 利益追求とリスク分散(レバレッジ編 第3部: 戦略とリスク管理)」

もう一度言おうと思います。

FXで成功するには、自分に合った戦略を見極めることが大切です。トレーダーごとに最適な手法は異なり、万人に共通する戦略は存在しません。

トレード戦略を決める

- 取引する時間帯(市場の流動性を考慮)

- 取引機会の頻度(スキャルピング vs. スイング)

- 損益のバランス(リスクリワード比の管理)

戦略の基盤を作る

FXの手法だけでなく、口座全体の戦略を考えることが重要です。通貨ペアーの選択、相関性の理解、適切なリスク管理を通じて、効果的なトレードを構築することも戦略の一部です。

各題に「(レバレッジ編)」と付けているのは、レバレッジがFX取引において非常に魅力的であり、欠かせない要素だからです。これを抜きにして話を進めることなど考えられません。それほど重要なものです。レバレッジを活用すれば、少ない資金で取引を始められます。また、レバレッジを高くすることで、トレードにおける許容範囲が広がり、ポジション量の調整がしやすくなります。(損切りもです。利益確定ラインを追いかけるトレールを設置することもです。)

レバレッジなしでFXを行うには、ある程度の資金や手法(FXのやり方)が必要です。そのため、FXを始める際には最初の障害に直面する可能性があります。

(レバレッジあり・なしで口座を開設し、自分にとってどれくらいの資金がやりやすいかを実際に検証してみることが重要です。勝率が良いトレードを続けていけば、資金は少しずつ増えていくでしょう。しかし、レバレッジありとなしでは、資金の増加の仕方やリスク管理が異なるため、戦略的な取り組みが変わることを理解しておくべきです。)

*詳細

↑ ↑ ↑ ↑ ↑

ここまでが第3部の内容です。

一番最後に話した『イコール思考』が重要だと思うので、最後にもう一度強調して書きます。

FXの本質

1. 確立(確率も)されたトレードロジックを持つ重要性

FXを学ぶ上で最も重要なのは、確立(確率も)されたトレードロジックを持つことです。

例えば、サイコロを振って1が出る確率は6分の1です。時には1が連続して出ることもありますが、長期的に見れば確率通りに収束します。

*同様に、あるトレード手法が過去のデータに基づき85%の確率で利益を上げられるとすれば、この手法を繰り返すことで長期的に利益を得る可能性が高くなります。

確率とは、特定の事象が起こる可能性の度合いを表します。

確立とは、物事をしっかりと作り上げることを意味します。

確立されたロジックに基づいてトレードを行うことで、感情に左右されず計画的に取引を進めることができます。また、リスク管理や損切りをセットで考えることで、損失を最小限に抑えつつ、確率的に有利なトレードを積み重ねることが可能です。

例えば、第1部で説明した登山の例えを思い出してください。登山道を歩いている最中に、ショートカットできるからといって急な傾斜を無理に進むことはしないでしょう。

また、英検3級の知識しかないのに英検準2級の試験に挑む人は少ないはずです。FXでこの状況に相当するのは、値動きが激しい相場で無理に大きなロットを張る行為です。

天変地異などで相場が急変し、例えば10円もの大きな値動きが発生した場合、レートは大きく上下しながら変動します。そのような状況でポジションを持つことは極めてリスクが高く、むしろエントリーすべきではありません。市場の流動性が低下し、価格が滑ることでエントリーも利確も損切りも思うようにできない状況に陥る可能性があります。

このような相場で無理にポジションを持つ理由は見当たりません。無傷でいられたなら、値動きが落ち着き、市場参加者が戻ってきたタイミングでトレードを再開すれば良いのです。特に、お盆やクリスマス、お正月などの時期は市場参加者が減少し、突発的な値動きが発生しやすいため注意が必要です。

2. 環境認識の重要性

環境認識の精度が、トレードの成否を決めると言っても過言ではありません。

例えば、ティッピングポイント(分岐点)が明確にわかれば、エントリーの判断がしやすくなります。環境認識の基準を持つことで、トレードの成功確率を高めることができるのです。

FXの基本は損切りにあります。損切りを適切に行うことで、相場が想定と異なる動きをした際にも資金を守ることができます。生き残ることで、次のチャンスを狙い続けることが可能になるのです。

FX初心者であっても、誰もがチャートを見て環境認識を行うはずです。どんな手法を使うにしても、適した環境でエントリーすることが重要です。

チャートを見ずに、すぐに上か下かを決めてトレードする人は、ほとんどいないはずです。

エントリーポイントや目標pipsを決めた上でトレードを開始するのが一般的です。しかし、想定と異なる動きになった場合、再度環境認識を行い、ポジションを持ち直すべきか判断することが求められます。

もし、現在のポジションが不利だと感じた場合は、速やかに損切りする

逆方向にポジションを取り直すことも選択肢の一つ

含み損を抱えるよりも、リスクを限定しながら次のトレードに備える

環境認識を行うためには、チャートの見方を理解することが大切です。

環境認識の基本的な手順

長期足(大きな足)から順番に確認

月足 → 週足 → 日足 → (8時間足 )→ 4時間足 →(3時間足) → 1時間足 → 30分足 → 15分足 → (10分足) → 5分足 → (1分足)

まず大きな流れを把握することで、全体のトレンドを確認(大きな足から)

長期足の流れを短期足のトレードに活かす

主要な転換点やサポート・レジスタンスを特定

短期足でエントリーのタイミングを探る

*短期足でのトレードに生かすことで、抜ける方向や今後伸びていく可能性のある方向を見極めることができます。

この手順を踏むことで、トレードの精度を高めることができます。

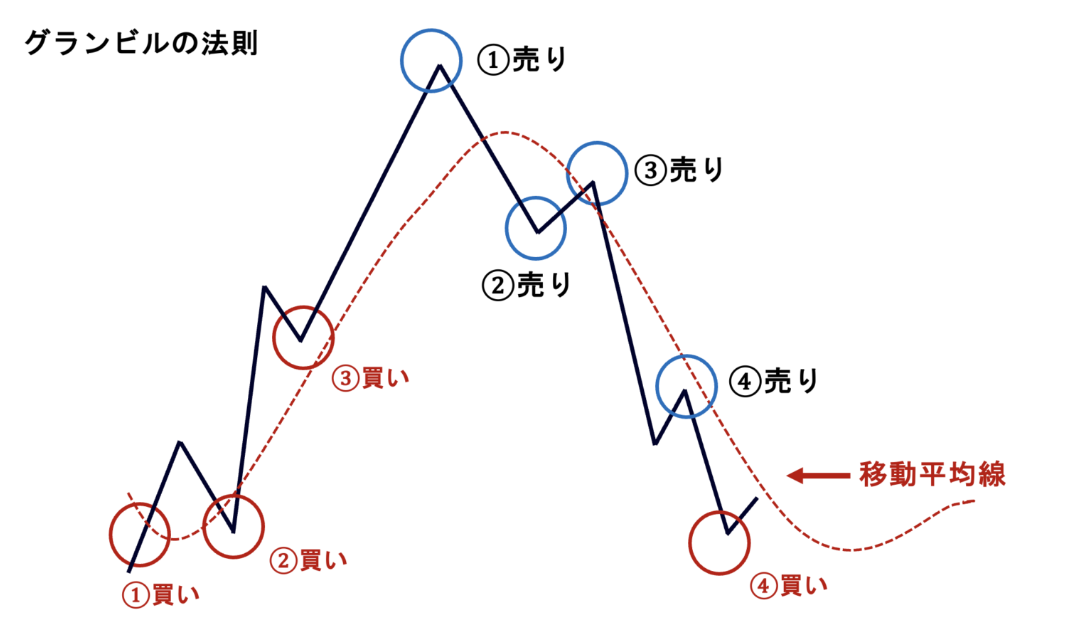

フラクタル構造と環境認識

前頭でもやりましたが、FXのチャートはフラクタル構造を持っています。

どの時間足でも同じようなパターンが繰り返される

ダウ理論、グランビルの法則、エリオット波動の法則などが適用可能

これらの分析を用いることで、予測される方向性をより明確に判断できる

環境認識をしっかりと行い、適切なタイミングでエントリーすることが、FXで成功するための鍵となります。

結果、

FXで勝ち続けるためには、確立されたロジックと環境認識の徹底が欠かせません。感情に左右されることなく、確率に基づいた戦略的なトレードを心がけることで、長期的に安定した利益を狙うことができるでしょう。

ここで、記事の冒頭で触れたフラクタル構造が本領を発揮します。

チャートの形成パターンは時間軸を問わず共通しているため、ダウ理論、グランビルの法則、エリオット波動の法則、またはチャートパターンに基づいた分析を活用すれば、チャートの動きが一定の法則に沿っていることが確認できます。その結果、予測される方向性もおおむね一致することになります。

しかし、特定の理論や法則にとらわれる必要はありません。チャート全体を広い視点で捉え、同じような現象が繰り返し発生していることを確認することが重要です。

チャートを分析することで得られる情報は数多くありますが、ここでは特に環境認識の重要性を強調したいと思います。環境認識を行わずにトレードをすることは、手法やそのルールを無視するのと同じ行為になりかねません。それほど重要なプロセスなのです。

私はテクニカル分析のみを使用します。なぜなら、チャートにはすべての事象が織り込まれており、チャートだけで十分に判断できると確信しているからです。ファンダメンタルズ分析や天変地異、各国の政策による変動も、もしグランビルの法則に沿わない形でチャートが歪むのであれば、その影響が表れているはずです。しかし、実際には何十年もの間、チャートは一定の法則性を持って動いており、むしろチャートに沿って物事が進んでいると言えます。

例えば、2011年3月11日の東日本大震災の日、私はチャートを見て「何かが起こりそうだ」と感じ、確信を持つことができました。

チャートを見続けることで、大まかな値動きを事前に把握することが可能になります。

(それでもFXで負けることがあるのは、相場が突発的に大きく上下動する際、一歩早すぎるのか、それとも一手遅れるのかという差が生じるためです。特に大きな変動が予想される局面では、逆方向への動きをボリンジャーバンドの範囲まで考慮しておく必要があります。)

また、相場が大きく動く前には、高値や安値にギリギリで到達することがよくあります。

そのため、ボリンジャーバンド内までしっかり到達しそうなのか、それともバンドの半分ほどで切り返すのかを注意深く見極めることが重要です。

--------------------------------------------------------

私がチャートを分析する際、まずは市場の動きに影響を与える主要な時間軸を見極めることが重要だと考えています。

例えば、日足と週足が下向きで、月足が上向きの場合、どのタイムフレームが主導して動いているのかを判断する必要があります。そのために、相場の流れを月足から5分足まで順番に確認し、価格がどの水準に到達し、どこで反転しそうかを予測します。このようにして、適切な戦略を立てることが重要だと思います。

「604の手法」を用いた『みんな大好きドル円』の分析記事を投稿しようと考えています。本レポートでは、月足から5分足までのチャートを順番に分析し、どの価格帯に到達し、どこで反転しそうなのかを予測します。さらに、具体的な価格レベルやチャート画像を添えて解説していきます。

--------------------------------------------------------

FXトレード戦略の総まとめ

簡単に、第1部、第2部、第3部の内容を総まとめにすると

今回、第1部、第2部で話してきたことは、トレードプランの作成です。

トレードプランの作成内容

Is it OK?